▪︎ بقلم: سليمان محمود

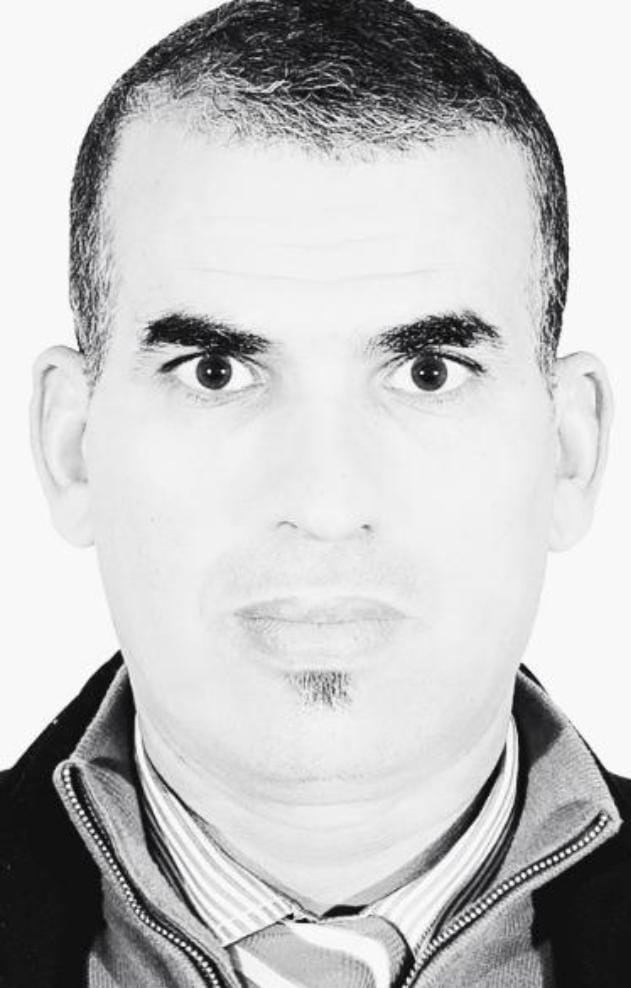

في صباح يوم 27 من يناير 2016 الباردِ، سقط عمر خالق مضرجاً بدمه قرب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، ضحية عنف سياسي أيديولوجي، مغطى بقناع الصراعات الطلابية. وكان موتُ ذلك الجسدِ بدايةً لصراع طويل على هوية تصارع التهميشَ، إذ باتت تُطرَح أسئلةٌ ذاتُ حساسيةٍ بالغةٍ، من قبيل: ماذا يمثل عمر خالق؟ ومن له الحق في تأويل مصيره؟ ومن يصوغ ذاكرة الشهداء في عصرنا الذي تحولت فيه الذاكرة إلى زخمٍ رقميٍّ من المعطيات؟

لقد ولد “إيزم ن صاغرو” في إكنيون، وهي إحدى قرى الجنوب الشرقي المغربي، بإقليم تنغير، وتعلَّم مُجالَدةَ الجبال، ومُصاحبةَ المعاناة، فتعلم من ذلك حمل همِّ الفكرة مبكراً. كان طفلاً، كباقي أطفال الهامش، يتنقل بين المؤسسات بحثاً عن الملاذِ الوحيدِ من القسوةِ: العلم، وفي قلبه وعيٌّ يتشكلُ رُوَيْداً روَيْداً، وروحاً تزداد تماساً مع خطاب الحركة الثقافية الأمازيغية، لما خرج من قريته القابعة بين النسيان، حالماً بالمعرفة والكرامة، وحاملاً في وجدانه شظايا اللغة، ومآسيَ التهميش التاريخي، وصدى الجبال التي لا تنحني. ولم يكن غريباً أن يعانق خطابَ الحركة الثقافية الأمازيغية، فقد منحته أفقاً أرحبَ للتفكير، ومسؤوليةً تجاه سؤال العدالة، في بلد يصدِّر التنوع، ولا يحتفي به داخلياً إلا فولكلوراً.

انتقل من بومالن دادس إلى مراكش، ليطلب العلم، ولو في بلاد سبعة رجال، متحملاً مشاق الطريق الساخطة، وقلة ذات اليد، على غرار أفواجٍ من ضحايا غياب العدالة الثقافية والمجالية. كان طالب علمٍ اختار التاريخ تخصصاً، وشاهداً على التفاوتات الصارخة بين المركز والهامش، وبين الاعتراف والتهميش المُمَأْسَس.

ولا أستغربُ من عودةِ بعض الأصوات اليوم لإعادة كتابة الحكاية من جديد، رافعين يافطة "البحثِ عن الحقيقة". والواضح أنه سعيٌ لتفكيك رمزيةِ الشهيد، في متخيَّل جماعيٍّ أمازيغيٍّ، يحق له بناء رموزه في ذاكرته. ولعل هذا ما سعى إليه أحد الأساتذة الجامعيين المعروفين بنقاشاتهم حول "التاريخ العميق للدولة المغربية"، حينما نشر تدوينةً أعلن فيها عن شهادة شاب زعم صداقته لعمر خالق، وجاء فيها أن وفاة إزم كانت بسبب "نزاع شخصي"، لا علاقة له بالنضال الأمازيغي، وأن الحركة الثقافية الأمازيغية تستعمل أسلحة خطيرة، تواجه بها القوات العمومية، واعداً بنشر "شهادات صادمة" ضمن حلقة كاملة قريبة.

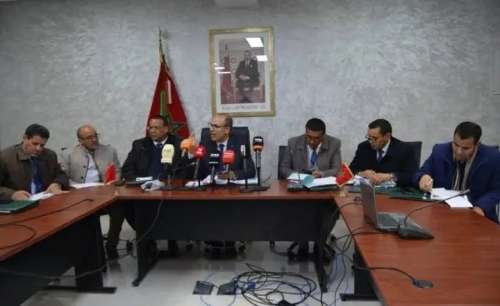

وهذا الخطاب، إلى جانب إساءته لروح عمر خالق، يشكك في الأحكام القضائية التي أدانت 11 متورطاً في الجريمة، وينسف عمل الشرطة القضائية، والخبرات التقنية التي وثقت الاعتداء لحظة بلحظة، بحسب ما أكدته تقارير إخبارية، وتدوينات لأصدقاء الشهيد، من مناضلي الحركة الأمازيغية.

وقد سحب الباحث في التاريخ الموري تدوينته، ومعها الفيديو الملئ بالادعاءات غير الموثوقة، بداعي حماية "الشاهد"، كما أسماه، مرتدياً بذلةَ المحكمة التي تُدينُ وتبرِّئُ، بعد موجة من الغضب على قلة الاحترام هذه، واتهامات بنبش قبر الشهيد، كما عبر عن ذلك نشطاءُ أمازيغ، الذين اعتبر بعضهم هذا الفعل "اغتيالًا معنوياً ثانياً"، ومحاولةً لطمس رمز لا يزال حياً في وجدان الحركة.

وكل ردود الفعل الغاضبة هذه مبررةٌ، إذ إن هذا العمل فيه تزييف لرواية اغتيال عمر خالق في أدبيات الحركة الأمازيغية، كما أنها تعبر عن عدوانية تجاه رموزها، بدءاً من المفكر أزيكو، مروراً ببوجمعة الهباز، وصولاً إلى إزم. ومن يتأمل في نسق تدويناته يلحظ انزياحاً واضحاً إلى استخدام التراث والتاريخ أداةً للصراع الإيديولوجي المضمَر، والبعيدِ عن بنية البحث الأكاديمي النزيه.

وتتجلى خطورة خطاب الاعتراف المزيف هذا في استغلال إعادة قراءة التاريخ في إعادة تشكيل الحاضر، وهندسة المستقبل، من خلال التحكم في الرموز، وتفريغ الشهادات، وإحلال التشكيك محل الإجماع. وفي قلب هذا المشهد، تُمتحن الذاكرة الأمازيغية مراراً، وتُختبر قدرتها على الصمود أمام سرديات التشويه؛ فما الحديث عن "وحدة الأمة العريقة، ذات الجذور المورية" بلغة لا تسمح للهوامش بالتعبير عن نفسها بلغتها، أو بسرد تاريخها الخاص، إلا محاولةٌ لترسيخ صورة "مغرب موحد" يخلو من التوترات، وكأن وحدة الوطن لا تتحقق إلا بمحو الفوارق، بدل تنظيمها، وضمان التعبير عنها.

إن ما يحاول أمثالُ هؤلاء فعلَه، بعد اغتيال الجسد، هو اغتيال المعنى؛ فقد حصلت الجريمة الأولى في ساحة الجامعة، لتحصل الثانيةُ الآن في ساحة السرد والرواية، ولو بعد جيل، أو أجيال. ولهذا، فإن ما قد يبدو مسألة تواصل، أو رأي، إنما هو صراع على الاعتراف، بين من يُمنح شرعية تمثيل الهوية، من يحق له الحديث باسم النضال، ومن يرسم حدود الوطنية والمواطَنة.

وأمام هذا كلِّه، تتجدد مسؤولية الحركة الأمازيغية، من موقع الفاعل لا المنفعل والمتفاعل، للدفاع عن الشهيد، ومَنْ قبلَه مِنَ الشهداء، وحمايةِ ذكراهم من الإهانة، واحترامِ مشاعر أهاليهم، فضلاً عن تحصين الذاكرة من التبخيس، ورفض الانزلاق إلى سرديات المشككين الذين لا يبحثون عن الحقيقة، ويكتفون باستثمار النفي والتزييف، ليُضلِّلوا من استطاعوا إلى تضليله سبيلاً، مستغلين الوسائل الرقمية التي تقتل نباهة السؤال.

ولا يعني هذا الدفاعُ عن الذاكرة مصادرةَ صوتِ الحرية، والحقِّ في التعبير، وإبداء الرأيِ المخالف، بل إنه تمييزٌ بين النقد المسؤول الذي يؤسَّس على وقائع ومعطيات ومنطقٍ، وبين ما يُراد له أن يكون تشويشاً متعمداً، أو تطاولاً استفزازياً مقصوداً، أو بحثاً عن شهرةٍ رخيصةٍ، بلبوس الأكاديمية، ليستبيح قلاع الذاكرة الجمعية، دونما حجة أو دليل.

إن عمر خالق، وعلي أزايكو، وعباس المساعدي، وعدجو موح، وزايد أحماد، وعسو اباسلام، وعبد الكريم الخطابي، وعشرات عشراتٌ، هم أعمدةٌ في سردية المقاومة، وشواهدُ حيّةٌ على معاناة تاريخ يُراد له أن يُطوَى. إنهم بنيةٌ نضاليةٌ، وأصواتٌ من المغرب المهمَّش، من أبناء وبنات هذا الوطن الذين يشكلون في ذاكرة الأمازيغ أملاً متجدداً، فهم لا يموتون، ويُستدعوْن حين ينسى الناس معنى الكرامة. وربما لهذا السبب بالذات، تحوّلت ذكراهم إلى مجال للتأويل والتزييف. وأعتقد أن من لا رموز له، لا حياة له، فنحن كائنات رمزية، نتنفسها أكثر من الهواء.

لكن، ما يزال في الذاكرة من يقاوم؛ فكثيرون ما تزال أصواتهم تتدفق لتقول: "إن الحقيقة محفوظةٌ من عُفُونة الأرشيفات الورقية والإلكترونية، في قلوب الذين عاشوها، وعقول الذين تحملوا السجون من أجلها، وفي صرامة من يرفضون أن يُنسى الشهداء، أو يُحوّلوا إلى أدوات في لعبة السرديات السياسية". ويعبرون عن ذلك بمواقفهم الواضحة. أما من يضع نفسه في صف المؤرخين، فعليه أن يتحرى قبل أن يدوِّن، وإنْ أراد أن يتلاعب بالذاكرة، فقد ينجح لحظة، لكنه يخسر المعنى، ويفقدُ مجدَه الذي منحه سلطة وهمية على الوجدان، فربما لا يعلمون أن عمر خالق لم يمت مرتين، إنما عاد ليذكّرنا بأن الرموز لا تُقتل، فهي التي تُدافع عنّا حين نصمُت، وتكتبنا حين يُراد محوُنا.

|

|